Курсова робота

з курсу ‘Мікробіологія та вірусологія’

Тема: Бактерії рода Treponema

Оглавление

| Введение |

3 |

| 1.Treponema pallidum подвид pallidum |

3 |

| 1.1. Морфология Treponema pallidum подвид pallidum |

4 |

| 1.1.1. «Чехол» бледной трепонемы. |

6 |

| 1.1.2. «Концевые» образования. |

8 |

| 1.1.3. Блефаропласты. |

8 |

| 1.1.4. Клеточная (наружная) стенка |

10 |

| 1.1.5. Цитоплазматическая мембрана |

10 |

| 1.1.6. Протоплазматический цилиндр |

11 |

| 1.1.7. Мезосомы |

11 |

| 1.1.8. Размножение бледной трепонемы |

12 |

| 1.1.9. L-формы трепонем |

15 |

| 1.2. Культуральные свойства Treponema pallidum подвид pallidum |

20 |

| 1.3. Эпидемиология сифилиса |

21 |

| 1.4. Течение сифилиса |

22 |

| 1.5. Классификация сифилиса по МКВ 9 |

25 |

| 1.6. Инкубационный период сифилиса |

26 |

| 1.7. Клинические проявления сифилиса |

27 |

| 1.7.1. Первичный период течения сифилиса |

27 |

| 1.7.2. Вторичный период течения сифилиса |

30 |

| 1.7.3. Третичный период течения сифилиса |

33 |

| 1.7.4. Врожденный сифилис |

36 |

| 1.8. Серологические реакции на сифилис |

40 |

| 1.9. Принципы лечения сифилиса |

42 |

| 1.10. Профилактика сифилиса |

46 |

| 2. Treponema pallidum подвид pertenue |

47 |

| 3. Treponema pallidum подвид endemicum |

49 |

| 4. Treponema carateum |

50 |

| 5. Treponema vincentii |

51 |

| 6. Краткая хорактеристика непотагенных бактерий рода Treponema |

52 |

| 6.1. Treponema paraluiscuniculi |

52 |

| 6.2. Дифференцирующие признаки культивируемых видов рода Treponema, не сбраживающих углеводы. |

52 |

| 6.3. Дифференцирующие признаки култивируемых видов рода Treponema, сбраживающих углеводы. |

53 |

| 7. Вывод |

55 |

| 8. Список используемой литературы. |

56 |

РОД TREPONEMA

Введение

Род Treponema представлены спиральными бактериями длиной 5-20 мкм, образующими туго закрученные правильные или неправильные спирали; грамотрицательны, хорошо окрашиваются методом импрегнации серебром, но плохо по классическому методу Романовского-Гимзе. Хемоорганотрофы, метаболизм бродильный (с утилизацией аминокислот и/или углеводов), анаэробы или микроаэрофилы; каталаза- , уреаза- и оксидаза-отрицательны, реакция Фогеса-Проскауэра отрицательная, не восстанавливают нитраты. Патогенные для человека бактерии - Т. pallidum, Т. pertenue, Т. bejel, Т. carateum , Т. Vincentii и более 60 видов непатогенных трепонем. Непатогенные трепонемы населяют в норме желудочно-кишечный тракт и мочеполовые органы человека и жывотных они могут быть кульнивированы in vitro.[3] Патогенные трепонемы дифференцируют по патогенности для лабораторных животных, способности сбраживать маннит, утилизировать лактат и образовывать специфические метаболиты. Исследования ДНК-гомологии позволили систематизировать Т. pertenue и Т. bejel (ранее считавшиеся отдельными видами) как подвиды Т. pallidum. Соответственно выделяют Treponema pallidum подвид pallidum, Treponema pallidum подвид pertenue и Treponema pallidum подвид endemicum.[1]

1. Treponema pallidum подвид pallidum

Возбудитель сифилиса, или люэс (syphilis, lues) - хронического венерического заболевания с вариабельным и цикличным течением. Заболевание поражает все органы и ткани организма. Европейские врачи столкнулись с сифилисом после открытия испанцами Нового Света (точнее, после второй экспедиции Колумба в 1493 г.). Особое распространение заболевание получило во время итальянской кампании Карла VIII (1494), т.к. французские войска включали большое число испанских наёмников. Поэтому заболевание фигурировало под названием “французская или итальянская (неаполитанская) болезнь”. О значимости заболевания свидетельствует тот факт, что именно ему Фракасторо посвятил свой первый поэтический трактат (1525), в котором описал заболевание у пастуха Сифилуса, чьё имя стало нарицательным для болезни. Достаточно быстро была установлена венерическая эпидемиология сифилиса, и уже в 1575 г. Паре назвал его “Lues Venera”, т.е. “любовная чума”. Однако возбудитель сифилиса был выделен лишь в 1905 г. Шаудинном и Хдффманном, что было экспериментально подтверждено И.И. Мечниковым и Ру (1905).

Пагубное влияние сифилитической инфекции на организм как самого заболевшего, так и на его потомство, распространенность сифилиса среди населения, необходимость в интересах общественной профилактики госпитализации больных с заразными формами болезни, временная или постоянная нетрудоспособность - все это определяет огромное социальное значение сифилиса.

1.1. Морфология.

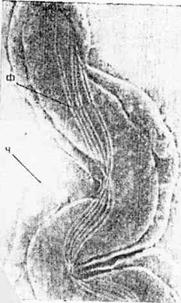

Т. pallidum подвид pallidum имеет спиралевидную форму с одинаковыми по высоте завитками, которых может быть до 14 (рис. 1); средние размеры 6-14х0,2-0,3 мкм, но в культурах размеры могут быть значительно большими (рис. 2); движения разнообразные - от винтообразных до сгибательных.

Рис 1. Электронная микрофотография Т. pallidum подвид. (Из; Schaechter M, Medoff G, Eisenstein В, Mechanisms of microbial diseases, Williams & Wilkins, 1993.)

Рис 2 А. Культуральная форма Т. pallidum подвид pallidum,

Б. Терминальный конец тела Т. pallidum подвид pallidum с отходящими фибриллами (препараты С.М. Вяселевой)

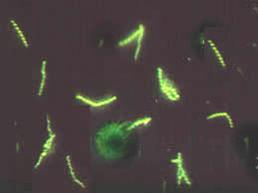

Слабо воспринимает обычные красители, в связи с чем и названа бледной. Лучше всего различимы с помощью темной или фазово-котрастной микроскопии.[3] . Методом выбора считается исследование нативного (свежеизготовленного, с живым возбудителем) препарата в тёмном поле. При этом мерцающая, плавно изгибающаяся сифилитическая трепонема хорошо различима.(Рис. № 5)

Хорошее окрашивание дают методы,включающие импкргацию серебром (Рис. № 4). В последнее время доказана возможность существования нескольких форм (или фаз развития) бледной трепонемы. С помощью электронного микроскопа удалось установить, что она нередко распадается на зерна, образует цисты и кокковые формы, может также образовывать L-формы. Спор не образуют. Наличие этих форм определяет резистентность микроорганизма к противосифилитической терапии. Размножение трепонем происходит путем поперечного деления на две, три и четыре части. Не исключена также возможность второго пути размножения трепонемы - развития ее из зернистых форм.[3]

Рис 3. Treponema palludum под электронным микроскопом ТЭМ, х 34000

(Из www.laboratoria.khv.ru/std/gallery_std/treponema.htm)

Рис 4. Treponema palludum, в печени, окраска азотнокислым серебром

(из www.laboratoria.khv.ru/std/gallery_std/treponema.htm#top)

Рис 5.Treponema palludum, фазово-котрастная микроскопия.

(из www.laboratoria.khv.ru/std/gallery_std/treponema.htm)

Завитки равномерны, вверху закруглены, расстояния между ними одинаковы, высота завитков по направлению к концам уменьшается. Длина, толщина и количество завитков спирали во время роста колеблются; могут наблюдаться трепонемы в один виток.

Бледная трепонема обладает винтообразным движением (вперед и назад), сгибательным и контрактильным. Движение обусловлено наличием фибрилл, а также собственными сокращениями тела трепонемы. Наличие жгутиков в настоящее время отрицается и считается артефактом. Размножается трепонема путем поперечного деления; продольное деление не доказано и в настоящее время отрицается.

Значительное число авторов описывало развитие тренопем из зерен (Leishman W. В., 1918; Wartin A., Olsеn R., 1931). Еще F. Schaudinn и Е. Hoffman (1905), П. Ф. Зеленев (1909) отмечали значение атипичных форм бледной трепопемы.

Н. М. Овчинников (1955), В. И. Беднова (1957) признавали возможность развития трепонем из зерен.

Е. Hoffman объяснял скрытые периоды сифилиса, иногда длящиеся десятки лет, наличием стадии покоя возбудителя. С. Levaditi и соавторы (1930) расценивают зернистые формы как формы резистентности, хранителей скрытой сифилитической инфекции у кроликов, предспирохетную фазу развития трепонемы. Д. К. Заболотный (1906) описал образование спирохет из шаровидных образований (спирогопиум или спироцисты). Ряд авторов признавали у трепонем существование цист.

1.1.1. «Чехол» бледной трепонемы.

При большом увеличении (25000-30000) в высокоразрешающих электронных микроскопах при исследовании препаратов методом негативного контрастирования можно обнаружить ряд деталей. Так, иногда удается увидеть, что контрастирующая среда не доходит до протоплазматического цилиндра трепонемы.

Это заставило нас предположить, существование вокруг тела трепонемы какого-то вещества, которое препятствует соприкосновению контрастного вещества с телом трепонемы. Такое же вещество имеется у лептоспир. Это слизеподобное мукоидное бесструктурное капсулоподобное вещество, покрывающее тело трепонемы, назвается «чехлом». О мукополисахаридной природе капсулоподобной субстанции косвенно может свидетельствовать легкое растворение ее лизоцимом.

Проведенное электронно-гистохимическое исследование с рутениевым красным показало, что по периферии клеточной стенки у бледной трепонемы расположен мукополисахаридный слой – микрокапсула.

S.Wiegand считает, что бледные трепонемы с мукоидным наружным слоем интактны: они не флюоресцируют в реакции иммунофлюоресценции (РИФ) и ареактивны в реакции иммобилизации бледных трепонем (РИТ). В связи с этим до постановки РИФ и РИТ они должны выдерживаться по крайней мере 24 ч.

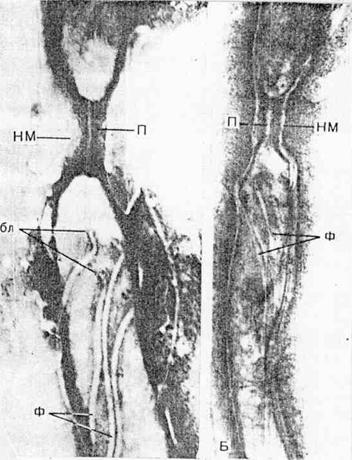

Как видно на рис. 1, Б, В, Г, это мукоидное вещество («чехол») на ранних этапах развития бледной трепонемы широко покрывает все ее тело, а у Tr. pertenue видно в виде узкой полоски.

Мукоидное вещество является продуктом жизнедеятельности трепонемы и представляет собой своего рода капсульное вещество или слизистый слой, экскретируемый самой трепонемой. На поперечном срезе (см. рис. 1, Г) описанный «чехол» имеет вид дополнительной мембраны.

R. Swain (1955), G. Alessandro и F. Zaffiro (1962), A. Christiansen (1963) сообщали о том, что патогенные трепонемы окружены защитной слизистой вязкой оболочкой, которая не является антигеном, так как не реагирует с антителами и сифилитической сывороткой. Оболочка защищает патогенные трепонемы от антител, направленных против возбудителя.

|

Рис. 6. Ультраструктура внешнего покрытия бледной трепонемы. Штамм Ставрополь |

Рис. 7. Ультраструктура внешнего покрытия бледной трепонемы. Штамм Казань-2; |

Рис. 8. Ультраструктура внешнего покрытия бледной трепонемы. Ультратонкий срез. |

На рис. 6, рис.7, рис 8 выявляются гомогенный «чехол» (ч), фибриллы (Ф), блефаропласты (бл).

1.1.2. «Концевые» образования.

При исследовании в темном поле зрения оптического микроскопа у большинства бледных трепонем концы заострены, а у отдельных экземпляров на одном конце имеется овальное образование, ярко преломляющее свет. Это образование наблюдается чаще в молодых культурах. Оно очень быстро вращается в одну и другую сторону.

При исследовании в люминесцентном микроскопе «головчатое» образование светится более ярко, чем остальная часть трепонемы. При электронно-микроскопическом изучении бледных трепонем «концевое» образование представляет собой небольшой сегмент цитоплазмы. С основной частью трепонемы это «головчатое», образование может быть связано фибриллярной перемычкой. На концевом образовании расположены блефаропласты в виде колец, в центре которых прикреплены фибриллы. У самого конца тела трепонемы имеется слоистое овальное тело; под ним расположены два небольших круглых образования: одно из них зернистое, другое представляет собой вакуоль. Все это шаровидное губчатое тело покрыто наружной стенкой трепонемы. При соприкосновении с клеткой оно как бы вдавливается в клетку, обеспечивая активное проникновение возбудителя в те или иные клетки организма хозяина.

Высказывалось предположение, что терминальная структура необходима для проникновения бледной трепонемы в клетки хозяина. N. S. Hayes (1977) предполагает, что терминальные структуры представляют собой специализированные органеллы, основными функциями которых являются прикрепление, поверхностное паразитирование и колонизация чувствительных клеток. Они показали, что бледная трепонема прикрепляется к монослою тестикулярных клеток кролика и к эпителию заостренными терминальными структурами, сохраняя при этом активную подвижность. Штамм Рейтера не обладает способностью прилипать к монослойным культурам.

1.1.3. Блефаропласты.

На концевом образовании расположены небольшие дископодобные выросты, к которым прикреплены фибриллы. Их называют блефаропластами, кольцевидными уплотнениями, терминальными шишками. Для трепонем нам кажется более подходящим название «блефаропласты» (Овчинников И. М., Де-лекторский В. В., 1974).

Блефаропласт представляет собой диск диаметром примерно 40 нм. Блефаропласт находится в цитоплазме прото-плазматического цилиндра и отличается от него высокой электронной плотностью. Несет опорные функции. На срезе он выглядит в виде двух колец - наружного, большего диаметра, и внутреннего - меньшего; последний как бы заключен в первый. Когда концевое образование сбрасывается и начинает, по-видимому, резорбироваться, четко выступают диски блефаропласта. Блефаропласт имеет диск, воротничок, остатки головчатого образования и прикрепленный фибрилл. Такие же блефаропласты, как у бледной трепонемы, имеются и у Tr. pertenue.

Фибриллы. От блефаропластов с каждого конца трепонемы отходит по 3-6 и более фибрилл, идущих в противоположном направлении, причем от каждой стороны отходят по два самостоятельных пучка, обвивающих тело трепонемы или тянущихся вдоль протоплазматического цилиндра. Спиралевидная форма трепонемы в значительной степени обусловлена сложной системой фибрилл; при нарушении целостности фибриллярного пучка частично утрачивается спиралевидная форма трепонем, витки сглаживаются.

В средней части число фибрилл удвоено или, наоборот, меньше. Фибриллы прикрепляются к блефаропластам на одном конце, а другой конец может прикрепляться на противоположной стороне трепонемы или на самом ее теле.

При делении новые фибриллы и блефаропласты образуются по обе стороны места деления, старые фибриллы иногда еще сохраняются. Количество фибрилл может колебаться как у разных штаммов, так и у одного и того же штамма. Следовательно, вопреки мнению М. Listgarten (1963) число фибрилл не может служить серьезным таксономическим признаком.

На продольных и поперечных срезах видно, что у культуральных бледных трепонем (Рейтера, казанских, ставропольских) фибриллы расположены под наружной стенкой, в пространстве между наружной стенкой и цитоплазматической мембраной. На продольных срезах хорошо видно, как фибриллы переходят с одной стороны на другую, пересекаются и идут в глубине трепонемы. Отдельные фибриллы встречаются и на противоположной стороне основного пучка. Иногда пучок находится вне трепонем, на срезах имеет вид гранул, окруженных мембраной, а иногда свободных без мембраны. У патогенных трепонем штамма Никольса, Будапештского, пучек фибрилл окружен мембранным футляром, а наружная стенка трепонемы –не выявлена.

Под цитоплазматической мембраной расположен пучок более топких и многочисленных фибрилл (см. рис. 8, Б). G. Klingmuller и соавт. (1968) также упоминают о пучке более тонких фибрилл. По их мнению, количество фибрилл такое же, как в поверхностном пучке. Это не соответствует как нашим данным (1908, 1969), так и данным К. Hougen и A. Birch-Andersen (1970). Число тонких фибрилл значительно превышает количество фибрилл в поверхностном пучке. На поверхности протоплазматического цилиндра трепонемы они проходят под углом друг к другу. Назначение наружного пучка фибрилл - движение, назначение глубокого пучка фибрилл еще не выяснено (можно предполагать движение или опорные функции - роль каркаса). Глубокий пучок более многочисленных фибрилл прикрепляется не к блефаропластам, а к цитоплазматической мембране у «головчатого» образования и по ходу протоплазматического цилиндра.

Фибриллы поверхностного пучка примерно в 2 раза толще глубоких фибрилл (рис. 8, Б). Белок фибрилл, как и белок жгутиков бактерий, названный флагелином, обладает большой устойчивостью к различного рода ферментативным воздействиям (трипсин, пепсин, папайи). Принципы строения и химический состав жгутиков и фибрилл близки.

При разрушении трепонемы криолизом с последующим разделением в градиенте плотности сахарозы можно получить изолированные фибриллы и удается видеть глубокие фибриллярные системы. У поверхностных фибрилл иногда удается хорошо видеть периодичность, характерную для структур со спиральной симметрией (рис. 8, В). При более детальном изучении удается отметить, что фибрилл представляет собой длинную трубку с накрученной на нее двойной спиралью (рис. 8, А). Строение аксиальной нити (аналог фибрилла) изучали также S. Jackson и S. Black (1971), К. Hougen (1971, 1976).

1.1.4. Клеточная (наружная) стенка

Клеточная стенка бледной трепонемы состоит из прозрачного мукополисахаридного чехла, который не всегда выявляется и мембранной наружной стенки, образованной двумя электронно-плотными слоями толщиной около 2,5 нм, разделенных электронно-прозрачным слоем толщиной около 3 нм. Клеточная стенка предохраняет трепонему от воздействия антител, различных антибиотиков и всяких вредных для нее веществ. Роль этого морфологического компонента исключительно велика. P. Hardy (1969) считает, что клеточная стенка ареактивна и не может вступать в связь с антителами сифилитической сыворотки, а М. Metzger и J. Podvinska (1966) утверждают, что по мере разрушения клеточной стенки высвобождаются антигены трепонемы, чем объясняется повышение агглютинационной способности.

S. Jackson и S. Black (1971) при электронно-микроскопическом исследовании трепонем, изученных методом негативного контра-стирования, показали, что поверхность трепонемы состоит из полигональных макромолекул, которые в свою очередь состоят по крайней мере из трех компонентов.

Описание клеточной стенки трепонем и лептоспир в виде гомогениого субстрата, сделанное Т. Kawata (1957, 1961, 1970), С. Simpson и F. White (1961), N. Miller и R. Wilson (1962), надо считать ошибочным, что объясняется неудовлетворительной техникой препарирования. I. Hasegawa (1967) создал схему строения клеточной стенки и дитоплазматической мембраны культуральных и патогенных трепонем. Он полагает, что бледная трепонема штамма Никольса имеет клеточную стенку, у которой утрачены два наружных слоя, но в то же время относит к клеточной стенке электронно-прозрачное пространство, где обычно находятся фибриллы.

Особенностью морфологического строения патогенной трепонемы следует считать то, что нередко трепонемы лишены клеточной стенки; в то же время другие экземпляры имеют типичную ее трехслойную структуру. По-видимому, это связано со спецификой среды обитания.

1.1.5. Цитоплазматическая мембрана

Под наружной стенкой расположена цитоплазматическая мембрана, с которой связан ряд жизненно важных функций. Она обеспечивает способность бактериальной стенки к избирательному транспорту, является местом локализации многих ферментных систем и антигенов, выполняет барьерные функции, ограничивая проникновение токсических веществ, в частности медикаментов, внутрь бактериальной клетки. Роль цитоплазматической мембраны исключительно велика при делении, L-трансформации, спо-рообразовании. Она принимает активное участие в процессах метаболизма клетки. Цитоплазматическая мембрана, как и наружная стенка, при исследовании методом ультратонких срезов имеет трехслойное строение и состоит из двух электронно-плотных листков толщиной около 3 нм каждый, разделенных слоем меньшей электронной плотности толщиной около 4 нм. Внутренний листок ее плотно прилежит к веществу протоплазматического цилиндра и образует в нем многочисленные пластические выросты.

Цитоплазматическая мембрана осуществляет активный перенос питательных веществ из внешней среды в клетку. Одной из важнейших функций цитоплазматической мембраны является роль осмотического барьера, которым регулируется метаболизм клетки и обмен между «протопластом» и средой.

Высокая пластичность и функциональная гетерогенность определяют важнейшую роль цитоплазматической мембраны в жизнедеятельности микробной клетки, и повреждение этой мембраны, как правило, приводит к глубоким нарушениям микробного метаболизма.

Если нарушение клеточной стенки и даже полная утрата ее при соответствующих осмотических условиях среды существенно не влияют на жизнеспособность многих микроорганизмов, то структурные нарушения цитоплазматической мембраны, как правило, вызывают выход содержимого бактериальной клетки и ее гибель. Любое нарушение строения цитоплазматической мембраны неизбежно отражается на обменных процессах и жизнеспособности клетки.

Описывая наружную стенку, нельзя не отметить, что на поверхности и в цитоплазме бледной трепонемы иногда обнаруживаются кристаллоидные структуры. Подобные же образования находили и у других бактерий. L. Pope рассматривают их как белковые паракристаллы, имеющие немаловажное значение в процессе микробного метаболизма.

Кристаллоидные структуры обнаружены как в обычных спиралевидных формах бледной трепонемы, так и у инцистированных, а также у резервантов L-форм. Роль кристаллоидных структур у бледной трепонемы не выяснена.

1.1.6. Протоплазматический цилиндр

Непосредственно под наружной стенкой находится протоплаз-матический цилиндр. По периферии он ограничен цитоплазматической мембраной. Цитоплазма протоплазматического цилиндра бледной трепонемы имеет мелкогранулярную структуру и состоит из электронно-прозрачной гиалоплазмы, в которую погружены электронно-плотные гранулы-рибосомы и многочисленные пластинчатые структуры. Рибосомы образуют гроздевидные фигуры, цепочки, кольца. Рибосомы содержат большую часть рибонуклеопротеидов и соответствующие ферменты, обеспечивающие синтез белка в клетке. Рибосомы являются основным компонентом цитоплазмы бактериальной клетки, и главные биосинтетические процессы осуществляются полирибосомными комплексами. Количество рибосом увеличивается в делящихся клетках и значительно уменьшается в цистах и L-формах бледной трепонемы. В делящихся клетках и при реверсии L-форм наблюдается увеличение количества рибосом и полирибосом как отражение усиления белкового синтеза. В отдельных зонах цитоплазмы выявляются более светлые звездчатые участки - нуклеоид. Он не имеет ограничительной мембраны и расположен не по всему длиннику протоплазматического цилиндра.

1.1.7. Мезосомы

На отдельных участках трепонемы встречаются неправильной формы образования, занимающие половину или «ось поперечник трепонемы. Иногда они имеют овальную форму, состоят из системы цилиндрических трубок или имеют зернистое строение, являются производными цитоплазматической мембраны.

Эти образования объединены общим названием «мезосомы». Чаще они расположены вблизи места деления. Функцию мезосомы Ph. Fitz-James (1960) расценивает очень широко: особая роль заключается в образовании спор, а также клеточных перегородок при делении; главная их функция - снабжение энергией в этих точках усиленного роста. Мезосомы, подобно цитоплазматической мембране, с которой они связаны, являются местом локализации ферментных систем - поставщиком энергии. В этом отношении они выполняют функцию, аналогичную митохондриям.

J. Greendwalt и Т. Whiteside (1975) указывают, что мезосомы участвуют в транспорте электронов, фосфорилировании, распределении между клетками бактерий ДНК, в синтезе клеточной стенки и межклеточных перегородок, выполняют секреторную и другие функции. Мезосомы являются полифункциональными органеллами либо различные мезосомы выполняют разные функции в разных клетках и даже па разных стадиях роста клеток одного типа. Надо полагать, учитывая разное их строение, что это различные образования и название их (мезосомы) собирательное.

Электронно-микроскопические исследования свидетельствуют о структурной гетерогенности мезосом. Рядом находящиеся мезосомы могут соединяться между собой с помощью длинного тонкого канала. Мезосомы имеют выход на поверхность трепонемы, покрытую крышкой наподобие клапана. Количество мезосом иногда очень большое, но характер строения их различен. Возможно, это разные по функциям образования. С другой стороны, в процессе роста трепонемы могут находиться в разных стадиях развития и поэтому могут иметь различное строение. Не исключено также, что мезосомы, расположенные у головного конца, являются конъюгационными органами.

1.1.8. Размножение бледной трепонемы

От признания поперечного деления в качестве единственного способа размножения до утверждения о многочисленных способах ee размножения, развития трепонемы из зерна, включая половой процесс и цистообразование, - таков диапазон многочисленных исследований. Все эти исследования проводились в основном до электронно-микроскопического периода.

Бледная трепонема размножается в основном путем поперечного деления. На месте будущего деления образуется перемычка; по обе стороны от нее видны блефаропласты с прикрепленными к ним молодыми фибриллами. Иногда старые фибриллы еще сохраняются. Наружная стенка некоторое время сохраняется на месте деления. По обе стороны новых головчатых образований нередко видны мезосомы, а иногда деление происходит на месте мезосомы. Деление заканчивается в течение 33 ч. Бледная трепонема может делиться сразу на много частей, причем каждая из них иногда не превышает размеров одного витка. Помимо поперечного деления, не отрицаются и другие способы размножения: споры, цисты, возможен и половой процесс. По-видимому, образование спороподобных тел имеет место и у трепонем. Это подтверждает наличие диплококкоподобных образований в культурах трепонем. На срезах они имеют строение поперечно срезанных трепонем с общей мембраной. Такие же спороподобные образования имеются и у Tr. pertenue .

Огромный интерес представляют цисты. Они являются формой устойчивого выживания и размножения. Цистообразование широко распространено среди простейших. При неблагоприятных условиях существования (истощение питательной среды, наличие антител, пенициллина и т. д.) бледная трепонема свертывается в клубок («анрулирование»). Вокруг цисты образуется широкая гомогенная прозрачная оболочка - «чехол», в котором не выявляется каких-либо структурных особенностей. На срезах видны 2-4 слоя общей оболочки - «чехла» и под ней трепонемы, срезанные в различных направлениях с сохранением всех структурных особенностей, характерных для трепонем. Образование дополнительной системы оболочек свидетельствует о том, что имеет место защитный процесс типа образования цист покоя. Внутреннее строение цисты зависит от ее возраста.

|

|

Рис. 9. Поперечное деление бледной трепонемы:

П - перешеек, бл - новые блефаропласты, НМ - наружные мембраны

Следует различать настоящие цисты и цистоподобпые образования, которые могут развиваться под влиянием тех же веществ, что и настоящие цисты, но, по-видимому, являются продуктом гибели трепонем. Возможно, действующий фактор, под влняннем которого образуются трепонемы, был выше приспособительных возможностей трепонемы, и они погибли, что привело в дальнейшем к их деструкции. Во всяком случае, это не одна группа «сфероидов», как называют их Л. Ryter п J. Pillot (1963), считая, что они возникают и результате изменения осмотическою давления и ухудшения среды и являются признаком догонорации трепонем. Подобного мнения придерживается и Р. Hardy (1969). Такое обобщение не обоснованно.

Среди цистоподобных образований действительно могут быть дегенеративные формы, и верно то, что трепонемы весьма чувствительны к изменению осмотического давления, но сфероиды имеют другой характер строения и мертвы. Быстрое образование круглых форм не служит признаком их дегенерации. При неблагоприятных условиях существования проявляются приспособительные функции микроба. В культуре цисты можно получить легко под влиянием различных факторов. Цисты обладают близкими антигенными свойствами с исходным штаммом, но не идентичными. Выявление цист в организме противоречит утверждению, что цисты образуются только при изменении осмотического давления. При электронно-микроскопическом исследовании кусочков шанкра кроликов их удавалось обнаружить. Они, как и цисты культуральных трепонем, имеют общую многослойную оболочку, внутри которой находится трепонема. Встречаются они в материале из очагов поражения, полученном от людей. Возможность существования у больных сифилисом цист покоя может объяснить скрытые формы сифилиса, длительное вялое течение, положительные результаты серологических реакций, упорство к различным лекарственным препаратам.

В ткани, взятой из пораженных участков при фрамбезии у кроликов, встречаются также цисты, но общая оболочка у них обычно представлена меньшим числом слоев мембран, чем при сифилисе. Возможно, этим объясняется более быстрое и легкое излечение фрамбезии.

О том, что циста не является продуктом дегенерации, свидетельствуют появление их при различных неблагоприятных условиях существования, свертывание в клубки (укладка), образование слизеподобной массы вокруг цисты, выполняющей защитную функцию у многих живых организмов, характерное строение на срезах с сохранением всех морфологических компонентов: оболочек, фибрилл, отсутствие признаков дегенерации и т.д. О жизнеспособности цисты говорит подвижность при исследовании в темном поле зрения и в фазовом контрасте. При пересевах культур с наличием цист и почти полным отсутствием типичных спиралевидных форм вырастают обычные спиралевидные формы. Все это подтверждает концепцию о том, что цисты у трепонем являются формой устойчивого выживания и размножения. Таким образом, свойство бледной трепонемы в ответ на различные внешние раздражители (специфические и неспецифические факторы иммунитета, некоторые лекарственные вещества, истощение питательной среды, воздействие физических и химических агентов и др.) позволяет давать однотипную по механизму реакцию, проявляющуюся скручиванием спирали и формированием защитного капсуло-подобного слоя, рассматривается как цистообразование. Следовательно, цистообразование является одной из защитных реакций трепонем. Периодичность течения сифилиса, возможно, связана со стадийностью развития бледной трепонемы. Наличие спиралевидных форм трепонем в полимембранных фагосомах, цист, L-форм, гранул чаще наблюдается при поздних формах сифилиса и нарастает по мере давности заболевания. При всех стадиях сифилиса находят спиралевидную форму трепонемы, но активность ее и антигенные свойства варьируют при разных периодах заболевания. При ранних формах сифилиса преобладают спиралевидная форма трепонем, внеклеточное их расположение в межклеточных пространствах и перикапиллярной зоне, поперечный способ деления, что делает возбудитель доступным для антибиотика, т. е. благоприятствует лечению, и эти формы заболевания излечиваются в высоком проценте случаев.

При вторичном рецидивном сифилисе наблюдается значительное количество свободных и фагоцитарных трепонем в поли-мембранпых фагосомах, наличие цист, обладающих иными анти-генными свойствами, являющихся формами покоя, более устойчивых к лечению и приспособленных для длительной персистенции в организме и могущих давать рецидивы. При более поздних стадиях сифилиса наряду с небольшим количеством спиралевидных трепонем выявляются цисты, трепонемы в полимембранных фагосомах, L-формы, гранулы. Все они встречаются в небольшом количестве, чаще располагаются в местах, малодоступных для антител и антибиотиков, обладают большой устойчивостью к антибиотикам, не вызывают сильной реакции со стороны организма, обладают иными антигенными свойствами. Все эти стадии развития трепонем служат приспособительной реакцией, направленной на выживание в неблагоприятных условиях организма, обладающего в известной степени иммунологической защитой.

С. М. Тураходжаева (1978) выявила цисты в материале твердого шанкра и папулах больных сифилисом людей. Она подтверждает мнение о том, что цисты - это форма устойчивого выживания. Установлено, что количество цист и цистоподобных образований увеличивается по мере давности заболевания.

По-видимому, так же как у лейшманий, трипаносом, малярийного плазмодия, «стадии покоя обеспечивают паразиту надежность персистирования в иммунном организме хозяина и последующего расселения в популяции хозяев... Иммунитет, как бы он ни был активен против одной из стадий развития паразита, не способен уничтожить всю популяцию возбудителя в организме зараженного хозяина» (Лысенко Я., Шуйкина Э. Е., 1983).[5]

1.1.9. L-формы трепонем

L-формы микроорганизмов имеют очень большое значение в инфекционной патологии. L-формы бледной трепонемы получили экспериментально из штаммов культуральной бледной трепонемы Ставропольского VII и IX штаммов под влиянием цианистой ртути, сулемы и новарсенола.

Известно повышение устойчивости L-форм к факторам, вызывающим L-трансформацию: пенициллину, глицину, карбоксилен-токсиламину. При L-трансформации уже на самых ранних этапах затормаживается функция размножения при сохранении роста и интенсивном синтезе ДНК.

Наряду с этим блокируется синтез клеточных стенок, вследствие чего начальной фазой L-трансформации является образование больших шаровидных форм с истонченной стенкой.

Электронно-микроскопически L-формы бледной трепонемы впервые изучены авторами совместно с Л. В. Устименко (1970). Исследованию подвергали L-формы бледной трепонемы штамма Ставропольского IX, полученного на среде Тароцци с пенициллином. К моменту исследования культура в течение 3 лет была 16 раз подвергнута воздействию различных концентраций пенициллина (от 250 до 4000 ЕД в 1 мл среды). При посеве на среде с более низкой концентрацией пенициллина или без него культура спонтанно реверсировала.

При электронно-микроскопическом исследовании исходной культуры (контроль) видны обычные трепонемы со всеми структурными особенностями, характерными для культуральной трепонемы. При фазовой микроскопии у L-форм видны шаровидные тела различных размеров с гомогенной протоплазмой неодинаковой оптической плотности, шары с зернами в протоплазме, вакуо-лизированные гранулы, неоформленные протоплазматические массы; L-формы бледной трепонемы по своей морфологии близки к L-формам других микроорганизмов.

Основными элементами L-форм являются шаровидные тела, имеющие периферическую мембрану, цитоплазму с большим или меньшим количеством рибосом, гигантский нуклеоид с обилием нитей, содержащих ДНК.

При электронно-микроскопическом исследовании ультратонких срезов L-форм бледной трепонемы видны различной величины и разной электронной плотности шаровидные или округлые образования. Одни из них гомогенны, другие имеют мелкую зернистость. Внутреннее строение некоторых из них сходно со строением нуклеоида у бактерии и пронизано нитями ДНК. У части трепонем имеются разной величины включения, также шаровидные. Попадаются гигантские L-формы трепонем, окруженные мембраной, внутри которой имеются 2-3 включения.[6]

Вне человеческого организма бледная трепонема весьма неустойчива: быстро гибнет при высыхании, при соприкосновении с обычными дезинфицирующими средствами (например, 70% спиртом, растворами сулемы, борной кислоты, фенола, даже мыльной воды). Нагревание трепонем до 48°С губит их в течение 30 мин, охлаждение же, наоборот, переносится сравнительно легко. Так, в трупе при условии хранения его на леднике бледные трепонемы сохраняют жизнеспособность 2-3 дня и более.

В отличие от многих других спирохет бледная трепонема паразитирует не в крови, а в тканях. Кровяное русло служит лишь для ее транспортировки. Из капилляров бледные трепонемы легко проникают в ткани, где они скапливаются в большом количестве. Там бледная трепонема усиленно размножается до степени, способной вызвать клинические изменения. Хроническое течение сифилиса в отличие от других спирохетозов, очевидно, объясняется выраженным тканевым паразитизмом возбудителя, что тормозит быстрое распространение его по всему организму, затягивает прогрессирование болезни.

Бледных трепонем находят во всех очагах как при приобретенном, так и при врожденном сифилисе. Поэтому для диагностических целей обычно исследуют тканевую жидкость эрозий и язв первичного периода, жидкость, добытую путем пункции увеличенных лимфатических узлов, отделяемое эрозивно-язвенных высыпаний вторичного периода.

Условия и пути заражения. Все кожные элементы сифилиса независимо от периода болезни содержат большее или меньшее количество бледных трепонем и, следовательно, при благоприятных условиях любое высыпание может стать источником заражения. Наиболее опасными в этом отношении являются сыпи вторичного периода, особенно локализующиеся на половых органах или в полости рта.

Неповрежденные кожа и слизистые оболочки непроницаемы для бледных трепонем. Внедрение их в организм происходит обычно через небольшие и даже микроскопически малые повреждения кожи и слизистых оболочек, главным образом на гениталиях и в полости рта, а также на других участках (очень редко). Повреждения кожи на руках опасны для медицинского персонала, особенно стоматологов, хирургов и акушеров-гинекологов. Подобные мелкие повреждения рекомендуется заклеивать липким пластырем.

Сифилисом чаще всего заражаются при половом общении. Передача данной инфекции через различные предметы возможна, но играет второстепенную роль. Хотя первичное заболевание чаще всего проявляется на гениталиях, экстрагенитальная локализация его также не является редкостью. Чем больше длится заболевание, тем меньше его контагиозность. Через два года после заражения она столь незначительна, что даже после тесного контакта с больным передачи инфекции обычно не происходит.

Различные биологические жидкости: слюна, пот, моча, слезы, грудное молоко, кровь - являются заразными у больных ранним сифилисом, так как в местах образования экскретов и на пути их выделения могут располагаться сифилитические очаги, откуда бледные трепонемы проникают в экскрет.

Бледная трепонема в организме оильниго может иметь несколько форм существования: спираль, циста, L-форма. Соотношение этих форм возбудителя определяется особенностями течения заболевания, стадией болезни, терапевтическим воздействием и некоторыми другими часто непредсказуемыми факторами (интеркуррентноезаболевание, злоупотребление алкоголем, самолечение и т. д.).

Ультраструктурные исследования показали, что спиралевидная трепонема проходит стадию внутриклеточного существования, заканчивающуюся гибелью клетки организма хозяина, а также стадию высвобождения многочисленных микроорганизмов, обладающих резко выраженными свойствами повреждать ткани хозяина, инвазировать капилляры, нервы и другие жизненно важные системы организма.

Внеклеточные стадии существования бледной трепонемы характеризуются особенностями ее ультраструктуры: отсутствием клеточной стенки, большим количеством рибосом и полирибосом в протоплазматическом цилиндре, что свидетельствует о ее высокой метаболитической активности. Эта форма имеет иное антигенное строение, так как основная часть рецепторных антигенов находится в клеточной стенке. Такая: форма возбудителя покрыта мукотголисахаридной субстанцией, что делает ее малодоступной для фагоцитов и антител. Это обстоятельство имеет немаловажное значение для патогенеза заболевания.

Вышеописанная форма агрессии лизирует основное вещество соединительной ткани, коллагеновые фибриллы, активно проникает в цитоплазму клеток организма хозяина,способна к внутриядерному паразитированию. Необходимо отметить, что кроме этой формы спиралевидной бледной трепонемы, могут наблюдаться возбудители, имеющие собственную клеточную стенку. Их структура указывает на то, что возбудитель находится в стационарной стадии-развития. Третья форма существования спиралевидной трепонемы - клетка покрыта оболочкой, образованной мембраной фагоцита,- цистоподобная форма.

Проведенные исследования при экспериментальном сифилисе кроликов показали, что внутриклеточные заражения животного взвесью бледных трепонем уже в течение 10 мин приводят к инвазии части возбудителя в микроциркуляторное русло. В основном поражаются капилляры венозного типа, у которых трепонемы перфорируют эндотелий, проникают в просвет капилляров.

Через 30 мин от начала заражения возбудители выявляются в эндоневрии безмякотных и миелиновых нервных волокон. Ультраструктурный анализ свидетельствует о том, что инвазия осуществляется вышеописанной формой агрессии бледных трепонем, т. е. возбудителем, лишенным клеточной стенки.

В ходе антибиотикотерапии форма агрессии бледных трепонем оказывается наиболее чувствительной. Уже через 3 ч после начала пенициллинотерапии основная часть таких трепонем поглощается фагоцитами, оставшиеся внеклеточные трепонемы не оказывают литического воздействия на основное вещество соединительной ткани, что свидетельствует о снижении метаболической активности в этот период. В то же время трепонемы, имеющие типичную клеточную стенку, и возбудители, имеющие образованное фагоцитами мембранное покрытие, так же, как и цисты, менее доступны для действия лекарственных веществ; через 6 ч и даже через 24 ч после начала терапии эти формы все еще остаются интактными и нередко обнаруживаются вне фагоцитов.

Проведение ультраструктурного анализа показало, что к концу первых суток такой комплексной терапии внутриклеточный лизис (завершенный фагоцитоз) претерпевают все вышеописанные формы возбудителя. Остается открытым вопрос о возможности сохранения при этом возбудителя в зонах резервирования (трепонемы в непрофессиональных фагоцитах - лимфоцит, фибробласт, плазматическая клетка), цистах и L-формах. Однако последние две формы устойчивого выживания- встречаются чаще при поздних формах заразного сифилиса, когда нужны особые терапевтические подходы.

Таким образом, материалы об особенностях биологии возбудителя - существовании форм агрессии бледной трепонемы - проливают свет на ранние этапы генерализации сифилитической инфекции и позволяют наметить эффективные пути борьбы с ними.[7]

Беспородных белых мышей заражали пятью штаммами бледной. При заражении белых мышей штаммом № 1 патогенных бледных трепонем через 40-45 дней было отмечено появление вокруг ануса мелких изъязвлений. В более поздние сроки поражалась кожа у оснований хвоста, в дальнейшем поражение распространялось на спину в виде язвочек с толстой кровянистой корочкой. У одной из 50 мышей, зараженных штаммом № 1, через 395 дней после начала эксперимента зарегистрирован, шанкр размером 2,5X2,5 у основания хвоста. Шанкр был округлым, твердым, с кровянистой корочкой. РИФ с сывороткой крови этой мыши была резкоположительной ( + + + +) на 120-й день эксперимента, результаты экспресс-метода с кардполиппиовым антигеном были отрицательными на протяжении всего срока наблюдения, как и у мышей без кожных проявлений. При изучений иммунологических тестов отмечены следующие различия: реакция аутоиммунного локального, гемолиза была положительной, особенно с трепонемным антигеном, РАЛ и тест специфического лейкоцитолиза - отрицательными, как и у мышей, имевших кожные прявления.

Материалом из шанкра белой мыши был заражен кролик, у которого на 124-й день эксперимента развились клинические проявления инфекции в виде шанкра с типичными бледными трепонемами. Флюоресцирующие антитела появились у кролика через 86 дней, а реагины - через 120. Кротлик был забит через 232 дня после заражения, вторичных проярлений сифилиса у него не отмечено.

Серум и биоптат шанкра белой мыши изучали в светооптическом микроскопе в темном поле, в люминесцентном микроскопе с использованием непрямого метода с заведомо положивтельной ( + + + + ) по данным РИФ мышиной сывороткой и люминесцирующей сывороткой против глобулина белой мыши; контролем служила заведомо отрицательная сыврротка незараженной белой мыши. Кроме того исследования проводились в электройнном микроскопе.

При просмотре натпвйых препаратрв шанкра белой мыши в темном noле свстооптического микроскопа единичные трепонемы обнаруживались не в каждом поле зрения. Завитки бледных трепонем выглядели сглаженными, а трепонемы - утолщенными по сравнению с трепонемами из шанкра кролика.

При исследовании отпечатков и взвеси ткани шанкра в люминесцентном микроскопе определялись различной формы и величины образования, светящиеся подобно бледной трепонеме . Наблюдались как спиралевидные формы, так и гранулы, с нечеткими очертаниями, несколько деформированные. В ткани мозга этой мыши имелось такое же свечение . В контрольных препаратах, а также при исследовании материала от незаряженной белой мыши свечения не наблюдалось.

При электронно-микроскопическом изучении ткани шанкра обнаружено формирование лимфогнстиоцитарной гранулемы с плотным расположением клеток. В гистпоцитах имелось большое количество плоских цистерн эндоплазматического ретикулума и гипертрофированные митохондрии. В капиллярах отмечалось диффузное разрыхление базалыгой мембраиы и отсутствовала коллагеновая муфта. В эпидермисе обнаруживался экзоцитоз поламорфноядсрных лсйкоцнтоп.

Большой интерес вызывает обнаружение бледных трепонем, имеющих, как это показали исследования и в люминесцентном микроскопе, аномальное строение.

Трепонемы находились не в самой ткани гранулемы, а в разреженном пространстве под эпидермисбм. Характерной чертой бледных трепонем из шанкра белой мыши является разрыхление наружной клеточной стенки и отхождение ее от протоплазматического цилиндра. Однако между клеточной стенкой и протбплазматическим цилиндром трепонемы сохраняются зоны тесного контакта. Наружная клеточная стенка отслаивается от тела трепонемы и образует сферическое тело, содержащее округлую частицу с различными рибосомами и эксцентрическим элекн тропноплотпым участком. Это образованне морфологически идентично сферическим формам, которые наблюдаются in vitro и трактуются как процесс L-трансформации бледных трепонем. Можнф предположить, что у бледных трепонем из шанкра белой мыши изменен муреинопын слой, обеспечивающий ригидность клеточной стенки. Описанные морфологические структуры могут свидетельствовать о начальных этапах L-трансформации и образовании форм несбалансированного роста. Биологические особенности течения сифилитической инфекции у белых мышей делают это предположение весьма вероятным.[8]

1.2. Культуральные свойства.

Факультативный анаэроб; чрезвычайно прихотлива и практически не растёт на искусственных средах. Тем не менее первая культура была получена Я.Г. Шерешевскчм (1909) на полусвернувшейся лошадиной сыворотке. Ногучи использовал посев в глубину асцитического агара; наибольшее количество штаммов в нашей стране выделили В.М. Арчстовский и P.P. Гельцер; эти “казанские штаммы” наряду со штаммом Райтера применяют для изготовления Аг для серодиагностики. Длительное культивирование на искусственных средах вызывает адаптацию к более простым средам (например, Китта-Тароцци) и потерю патогенных свойств,

Для выращивания бледных трепонем обычно используют МПБ или печёночный бульон с добавлением кусочков печени и яичек кролика. Также можно применять бульон из бычьего сердца с тиогликолятом Na или МПБ, дополненный кроличьей, лошадиной сывороткой или сывороткой человека либо асцитической жидкостью. Посевы культивируют в относительно анаэробных условиях при температуре 35 0С. Неплохие результаты можно получить, используя метод культивирования по Могучи.

Мелкие колонии появляются на 3-5 сут культивирования. На среде 199, дополненной печёночным бульоном и кроличьей сывороткой, оптимальный рост можно наблюдать на 7-9 день (рис. 6).

Биохимические свойства изучены мало. Некоторые штаммы (казанские штаммы I, IV, штамм Рюйтера, ставропольские штаммы VI, VII, VIII и IX) образуют индол и H.,S, а казанские штаммы II и V этими свойствами не обладают. Некоторые разжижают желатин; штамм VIII разлагает глюкозу, галактозу, сахарозу, мальтозу и маннит с образованием кислоты, а штамм IX разлагает лишь глюкозу; единичные штаммы гемолизируют эритроциты человека.[1]

Рис. 6. Колонии Т. pallidum подвид pallidum на сывороточном агаре

1.3. Эпидемиология.

Заболевание регистрируют повсеместно, особенно в развивающихся странах. В XX в. рост заболеваемости отмечали в 30-40-х гг., затем последовал её спад. С 1986 г. отмечают повсеместное увеличение количества заболевших, а в некоторых регионах (включая и некоторые в РФ) оно достигает почти эпидемических величин. Резервуар инфекции - больной человек. Возбудитель передаётся в большинстве случаев при половых контактах (реже - контактным путём, например, при поцелуях). Наибольшую опасность представляют лица на ранних этапах болезни, в III и IV стадиях они практически теряют инфекционность (в среднем через 4 года после заражения). Возможна передача возбудителя от матери плоду трансплацентарно или при прохождении по родовым путям. Следует отметить, что возбудитель не способен проникать через плаценту в первые 4 мес беременности, и лечение матери на этих сроках препятствует инфицированию плода.

1.4. Течение

Сифилис в большинстве случаев, несмотря на индивидуальные отклонения, последовательно проходит в своем развитии определенные периоды. Различают инкубационный, первичный, вторичный и третичный периоды сифилиса (схема 1).

Инкубационный период длится от момента заряжения до появления на месте внедрения трепонемы небольшой эрозии или язвы, так называемого твердого шанкра. Длительность инкубационного периода индивидуальна, в среднем 20- 40 дней.

Никаких клинических симптомов, указывающих на заражение, в это время отметить не удается, хотя трепонемы уже в первые дни инкубации током крови и лимфы разносятся по всему организму.

Схема ![]() 1

1

Течение приобретенного сифилиса

Первичный период продолжается от появления твердого шанкра до возникновения первых геперализованных высыпаний.[1]

Средняя продолжительность первичного периода – 6 - 7 нед с небольшими отклонениями. Обычно через неделю после появления твердого шанкра увеличиваются близлежащие к месту расположения шанкра лимфатические узлы (регионарный лимфаденит). У части больных отмечается также воспаление лимфатического хода, идущего от шанкра к увеличенным лимфатическим узлам (сифилитический лимфангоит). Никаких других симптомов в первичный период у большинства больных пет. Иногда в конце первичного периода развиваются неспецифические гриппоподобные симптомы (общее недомогание, слабость, умеренная лихорадка, боли в костях, суставах, мышцах, головные боли, усиливающиеся к ночи, иногда малокровие).

К концу первичного периода увеличиваются все лимфатические узлы (сифилитический полиаденит). На основании результатов специфических серологических реакций (реакция Вассермана и осадочные пробы) выделяют первичный серонегативный период (приблизительно первые 3-4 нед после появления твердого шанкра, когда серологические реакции еще отрицательны) и первичный серопозитивны и период (последующие 3-4 нед, когда реакция Вассермана и осадочные пробы уже положительны).

Вторичный период - появление на коже и слизистых оболочках различных сыпей (сифилидов), которые могут самопроизвольно (без лечения) исчезнуть и рецидивировать через различные промежутки времени. У одних больных элементы сыпи обильные и яркие, у других выражены настолько слабо, что нередко их не замечают. Помимо кожи и слизистых оболочек, в этом периоде поражаются надкостница, кости, внутренние органы, органы чувств, нервная система, сохраняются увеличенные лимфатические узлы. Серологические реакции (Вассермана, осадочные, иммобилизации бледных трепонем) во вторичном периоде положительны почти у всех больных. Средняя длительность периода – 3 года. В течение вторичного сифилиса выделяют: свежий вторичный сифилис (первая вспышка сыпи), вторичный рецидивный сифилис (последующие повторные вспышки сыпи) и латентный, или скрытый, сифилис (промежутки между отдельными рецидивами).[8]

Третичный (гуммозный) период отмечается не у всех больных. Для него характерны в любом органе и ткани своеобразные очаги поражения, которые, развиваясь, вызывают их разрушение, приводят к тяжелым, необратимым анатомическим и функциональным нарушениям. Третичный сифилис может тянуться даже без лечения неопределенно долго, зачастую всю жизнь. Так же как и вторичный, третичный сифилис протекает волнообразно. Различают активный третичный сифилис с явными признаками болезни, скрытый (латентный) третичный сифилис, когда эти признаки отсутствуют. Продолжительность скрытых периодов может исчисляться многими годами, а порой и десятилетиями. Реакция Вассермана и осадочные пробы у больных третичным сифилисом часто отрицательны (до 30% случаев), что указывает на качественное изменение реакции организма на сифилитическую реакцию.

К поздним проявлениям относится нейросифилис: сухотка спинного мозга и прогрессивный паралич. Некоторые ученые выделяют спинную сухотку и прогрессивный паралич в особую группу четвертичного сифилиса, однако, большинство сифилидологов рассматривают эти поражения как своеобразные проявления третичного сифилиса.

Указанная выше последовательность смены периодов сифилиса не столь закономерна, как представлялось ранее. Течение сифилиса может широко варьировать даже без лечения, тем более оно изменяется под влиянием приема различных лекарственных средств.

В настоящее время выделяют несколько вариантов течения данной болезни:

1) обычное течение, о котором говорилось выше;

2) злокачественное течение встречается чрезвычайно редко и характеризуется, помимо резко выраженной сыпи (гангренозный шанкр, пустулезно-язвенная сыпь), разнообразными серьезными расстройствами общего состояния организма (анемия, кахексия, упорные мучительные головные боли) и быстрым развитием признаков третичного сифилиса;

3) стертое течение, когда вторичные рецидивы и третичные явления полностью отсутствуют, а кожные изменения ограничиваются только шанкром и свежей розеолой; в дальнейшем развиваются явления нейросифилиса; иногда несколько лет держится скрытый (асимптомный) менингит, который можно выявить только исследованием спинномозговой жидкости;

4) скрытый сифилис (длительное бессимптомное течение) - случаи заболевания, протекающие без видимых явлений. Конечно, «невидимость» здесь относительная, так как во многих случаях патология может быть выявлена исследованиями крови (особенно РИБТ), спинномозговой жидкости, рентгенологическими, неврологическими и другими методами;

5) сифилис без твердого шанкра, или трансфузионный сифилис; если инфекция заносится непосредственно в кровь, то проявляется она через 2-2.5 месяца сразу сыпями вторичного периода и положительными серологическими реакциями, твердый шанкр и региональный лимфаденит отсутствуют; в дальнейшем течение трансфузионного сифилиса не отличается от обычного.

Самоизлечение сифилиса теоретически допустимо, однако это происходит крайне редко. Кроме того, возможность длительного скрытого течения сифилитической инфекции не позволяет с абсолютной точностью говорить о полном выздоровлении подобных больных.

1.5. Классификация по мкв 9

В нашей стране с целью точного учета отдельных форм сифилиса введена классификация этого заболевания, основанная на Международной классификации болезней 9-го пересмотра. В основу классификации положен принцип первой обращаемости, эффективности лечения и периодизации сифилиса. На ее основе составляют отчеты о работе лечебно-профилактических учреждений страны. В упрощенном виде данная классификация выглядит так.

После инкубационного периода различают:

1. Сифилис первичный серонегативный-Syphilis primaria seronegativa.

2. Сифилис первичный серопозитивный - S. Syphilis primaria seropositiva.

3. Вторичный свежий сифилис - S. Secundaria recens.

4. Вторичный рецидивный сифилис - S. Secundaria recidiva.

5. Третичный активный сифилис- S. Tertiaria activa.

6. Третичный скрытый сифилис - S. Tertiaria latens.

7. Скрытый сифилис (ранили, поздний и неуточненный) – S. latens.

8. Сифилис плода - S. fetalis.

9. Ранний врожденный сифилис - S. Congenita praecox.

10. Поздний врожденный сифилис - S. Congenita tarda.

11. Скрытый врожденный сифилис (ранний, поздний) - S. Congenita latens .

12. Висцеральный сифилис (с указанием пораженного органа) - S. visceralis.

13. Сифилис нервной системы. - Neurosyphilis.

Под скрытым сифилисом понимают такой период, когда клинических признаков заболевания нет, но серологические реакции крови положительные. Если заболевание длится не более двух лет, то ставят диагноз «ранний скрытый сифилис»; если сроки заражения установить не удается, то устанавливают диагноз «скрытый неуточненный сифилис».

Ранний врожденный сифилис диагностируют у детей до двух лет. Если у ребенка до двух лет нет клинических проявлений врожденного сифилиса, но серологические реакции крови положительные, то устанавливают диагноз скрытого раннего врожденного сифилиса.

Сифилис нервной системы, в том числе спинная сухотка и прогрессивный паралич, рассматриваются в курсе неврологии и психиатрии.[3]

1.6. Инкубационный период

Через несколько часов с момента внедрения бледных трепонем в кожу или слизистую оболочку они попадают в лимфатические и кровеносные пути и быстро распространяются по всему организму. При этом лимфатическая система служит не только основным путем передвижения трепонем, но и местом их наиболее интенсивного размножения.

Несмотря на быструю диссеминацию возбудителя, видимая ответная реакция организма на внедрившуюся инфекцию, т. е. клинические проявления болезни, сравнительно долго отсутствует.

Длительность инкубационного периода вариабельна, зависит от многих факторов. Самая короткая инкубация при сифилисе (описана французским ученым Сабуро) равнялась 8 дням, наибольшая - 107 дням. За последние 20 лет продолжительность инкубационного периода несколько удлинилась и составляет в настоящее время 20-40 дней (в среднем 32 дня). Важно знать, что на продолжительность инкубационного периода оказывает влияние ряд факторов (табл. 1).

Таблица 1. Факторы, влияющие на продолжительность инкубационного периода

| Факторы, укорачивающие инкубационный период |

Факторы, удлиняющие инкубационный период |

| 1. Проникновение в организм большого количества трепонем (множественные и биполярные твердые шанкры) |

1. Старческий возраст 2. Сопутствующие хронические заболевания 3. Интоксикации 4. Заражение от больного третичным сифилисом 5. Одновременное заражение мягким шанкром 6. Лечение препаратами группы имидазола и мышьяка 7. Лечение кортикостероидамн 8. Лечение небольшими дозами антибиотиков |

Прием малых доз антибиотиков (1,5-3 млн ЕД) по поводу других заболеваний (чаще гонореи при одновременном заражении сифилисом и гонореей, ангины, гриппа, катара верхних дыхательных путей и т. д.) влечет за собой не только удлинение инкубационного периода, но и извращение последующего клинического течения сифилитической инфекции.[3]

В связи с этим больных острой гонореей без выявленного источника заражения необходимо после окончания лечения наблюдать на протяжении 6 мес либо лечить по схемам превентивного лечения сифилиса.

Больные находящиеся в инкубационном периоде, могут быть заразны (инфекция передается, например, при прямой гемотрансфузии).

1.7. Клинические проявления сифилиса

1.7.1. Первичный период

Для первичного периода сифилиса главными признаками являются твердый шанкр и поражение лимфатических узлов и сосудов. В конце первичного периода у отдельных больных наблюдаются общие симптомы (головная боль, слабость, недомогание, боли в костях, суставах, мышцах, усиливающиеся но ночам), повышение температуры тела (иногда до 39-40 °С), анемия и умеренный лейкоцитоз.

Твердый шанкр (ulcus durum). Он может развиться на любом участке кожного покрова или слизистых оболочек, но всегда только на месте внедрения инфекции. При врожденном сифилисе никогда не бывает шанкра.

Внешние признаки твердого шанкра зависят от локализации, вторичной инфекции и т. д.

В типичных случаях твердый шанкр представляет собой поверхностную, гладкую, резко отграниченную, безболезненную эрозию или язву с правильными округлыми или овальными очертаниями, синюшно-красного цвета, отделяющую скудную сукровичную жидкость. При ощупывании под ней обнаруживают плотно-эластический инфильтрат, что служит одним из основных признаков твердого шанкра.

Размеры твердого шанкра обычно небольшие (с чечевицу, ноготь мизинца). Иногда он очень мал, не превышает диаметра конопляного зерна. Дно эрозии гладкое, блестящее от выделяющейся серозной жидкости, нередко приподнято над общим уровнем кожи находящимся под ней инфильтратом. Края или лежат на одном уровне с дном или покато опускаются к нему. Цвет эрозии чаще синюшно-красный. У пожилых людей, страдающих атеросклерозом, и у алкоголиков на этом фоне видны отдельные темноватые точки кровоизлияний (петехиальпый твердый шанкр). Нередко эрозия, обычно в центре, покрыта вязкой, плотно сидящей серовато-желтой пленкой (дифтероидный твердый шанкр). Примерно у 40 % больных эрозия трансформируется в более или менее глубокую язву с плотными краями и дном, покрытым грязно-серым налетом; отделяемое здесь более обильное, иногда с примесью гноя.[10]

В зависимости от локализации, реактивности организма, присоединения вторичной инфекции возможны разновидности твердого шанкра (табл. 2).

Таблица 2. Разновидности твердого шанкра

| Критерии |

Характеристика твердого шанкра |

| Локализация Количество Размер Очертания Поверхность |

Половой, внеполовой Одиночный, множественный Карликовый, гигантский Округлый, овальный, полулунный, щелевидный, герметический Эрозивный, язвенный, корковый |

Твердый шанкр существует в среднем 1-1.5; мес, даже без лечения постепенно заживает на поверхности. Инфильтрат обычно рассасывается медленно, но и он затем исчезает. На месте эрозивного шанкра никаких следов, как правило, не остается; лишь при рассасывании мощного уплотнения на коже иногда длительно (месяцы и годы) наблюдается пигментное пятно темно-бурого, порой почти черного цвета.

После язвенного твердого шанкра остается поверхностный округлый рубец, окруженный кольцом пигментации.

В 60 % случаев твердый шанкр одиночен, множественность шанкров объясняется внедрением трепонем сразу через несколько повреждений кожного покрова.

«Скрытый» шанкр. У мужчин он локализуется в уретре, обычно в ладьевидной ямке, симптомами напоминает под острую гонорею. Выделения цвета мясных помоев, паховые бубоны и уплотнение полового члена, обнаруживаемое при ощупывании, помогают установить диагноз.

У женщин твердый шанкр в 12-20 % случаев локализуется на шейке матки, не вызывая субъективных ощущений, он может быть обнаружен лишь при специальном исследовании зеркалами. При подобной локализации сопутствующий бубон обычно развивается глубоко в тазовых лимфатических узлах.

Кроме типичных твердых шанкров и их разновидностей, существуют так называемые атипические, распознавание которых затруднено.

И н д у р а т и в н ы й о т е к (oedema indurativum). В этих случаях уплотнение под эрозией распространяется далеко за ее пределы, увеличивая тем самым в несколько раз пораженный участок, который становится пружиняще-плотным, приобретает бледно-розовую или синюшно-красную окраску. Поражение это довольно стойкое, без лечения может держаться несколько месяцев. Обычная локализация - нижняя губа, крайняя плоть, большие половые губы.

Ш а н к р – п а н а р и ц и й. Внешне и по субъективным ощущениям напоминает обычный панариций. Чаще поражается дистальная фаланга указательного пальца: она припухает, становится багрово-красной, мягкие ткани вплоть до надкостницы плотно инфильтрированы. Шанкр-панариций нередко имеет вид глубокой, с неровными краями и дном язвы, покрытой грязно-серым налетом. Сходство с панарицием усиливают резкие боли. Процесс затягивается на многие недели, ноготь нередко при этом отторгается.

Ш а н к р – а м и г д а л и т. Его следует отличать от типичных шанкров на миндалинах. Миндалина распухает, краснеет, становится плотной, глотание болезненно, повышается температура тела, появляются общее недомогание и головные боли, особенно в области затылка. Сопутствующий бубон также нередко болезненный. Односторонность поражения, резкая плотность миндалины, порой характерный вид сопутствующих бубонов, длительность течения и неэффективность лечения, применяемого при обычных ангинах,-все это позволяет правильно распознать и эту форму шанкра.

С м е ш а н н ы й ш а н к р. Развивается чаще при одновременном заражении сифилисом и мягким шанкром. Вследствие разницы в длительности инкубационных периодов обеих инфекций вначале развивается язва мягкого шанкра, которая начиная с 4-5-й недели постепенно уплотняется, очищается, края ее выравниваются и принимают вид, свойственный твердому шанкру, а через неделю появляются и характерные сопутствующие бубоны. При смешанном шанкре развитие признаков вторичного периода сифилиса нередко запаздывает на 3-4 мес; то же может быть и с реакцией Вассермана в крови.

Регионарный лимфаденит (сопутствующий бубон). Это постоянный признак первичного сифилиса. Развивается всегда в лимфатических узлах, близлежащих к месту расположения шанкра. Так, например, при локализации шанкра на половых органах бубон развивается в паховых областях; при локализации на соске - в подмышечной впадине. Лимфатические узлы значительно увеличены, безболезненны, плотные, подвижные, кожа над ними не изменена. Поражены, как правило, несколько желез. Регионарный лимфаденит возникает в среднем через неделю после появления твердого шанкра. При твердом шанкре, осложненном вторичной, инфекцией, сопутствующий бубон может принять островоспалительный и даже гнойный характер.

Регионарный лимфангоит. Иногда между твердым шанкром и сопутствующим бубоном под неизмененной кожей прощупывается плотный, подвижный и безболезненный тяж толщиной от струны до гусиного пера. Обычная локализация его-спинка полового члена.

Сифилитический полиаденит. После возникновения сопутствующего бубона постепенно увеличиваются все лимфатические узлы, т. е. развивается сифилитический полиаденит. Лимфатические узлы плотные, подвижные, безболезненные. Полностью развивается полиаденит к концу первичного периода. Это один из важнейших признаков вторичного сифилиса.

Осложнения твердого шанкра. Б а л а и и т - воспаление головки полового члена, б а л а н о п о с т и т - воспаление головки и внутреннего листка крайней плоти. У женщин соответственно наблюдается в у л ь в и т и в у л ь в о в а г и и и т. Эти осложнения могут возникнуть при нарушении гигиены половых органов, При скоплении разлагающейся смегмы и мацерации эпидермиса, что создает условия для усиленного размножения стрептококков, стафилококков, дрожжеподобных грибов. В таких случаях клиническая картина твердого шанкра оказывается замаскированной. Проводимое при этом противовоспалительное лечение (ванночки, примочки с физиологическим раствором) позволяет выступить на первый план сифилитическому поражению.

Фимоз-сужение отверстия препуциального метка. При сифилисе фимоз является следствием баланопостита: крайняя плоть отекает и не может быть отодвинута за головку полового члена; из препуциального метка выделяется сливкообразный или жидкий гной. При фимозе не всегда удастся прощупать скрытый под крайней плотью твердый шанкр.

Парафимоз, «удавка». Крайняя плоть с суженным в результате фимоза отверстием, будучи насильственно отодвинута за венечную борозду, не возвращается в нормальное положение, вызывая ущемление головки и ее отек. В дальнейшем могут развиться явления некроза и изъязвления.

Гангренизация. У ослабленных людей, алкоголиков, а также у лиц с запущенными случаями заболевания на поверхности твердого шанкра могут появиться сероватые плотно сидящие струпы омертвевшей ткани, при отторжении которых образуются язвенные дефекты. В окружности отмечается ярко-красная зона реактивного воспаления.

Фагеденизация. Если гангренизация распространяется не только вглубь, но и по периферии язвы, то это свидетельствует о фагеденизации. При этом язва занимает большую площадь, обусловливает общую интоксикацию и даже отторжение части или всего пораженного органа.[11]

Дифференциальный, диагноз твердого шанкра. Дифференцирование твердого шанкра от других поражений половых органов представляет известные трудности, так как существует ряд заболеваний различной этиологии, имеющих большое сходство с сифилисом. Любые эрозивные или язвенные поражения на половых органах, в промежности и в полости рта требуют лабораторных исследований для исключения сифилитической природы заболевания.

Заболевания наружных половых органов условно можно разделить на несколько групп:

1. Часто встречающиеся и распространенные дерматозы, при которых наряду с другими участками кожи в патологический процесс могут вовлекаться промежность, область ануса, наружные половые органы (экзема, нейродермит, зуд различной этиологии, дерматиты и токсидермии, пиодермии, псориаз, красный плоский лишай, чесоточная эктима, бластомикоз и др.).

2. Более редкие дерматозы, локализующиеся исключительно или преимущественно в этой области (шанкриформная пиодермия, вирусные заболевания-простой герпес, остроконечные бородавки, контагиозный моллюск; афты, пузырчатка, туберкулезные язвы и др.).

3. Заболевание наружных половых органов, лечение которых проводится обычно другими специалистами - гинекологами, урологами, онкологами и т. д.

Кроме того, не следует забывать, что дифференцировать первичный сифилис необходимо также от эрозивно-язвенных поражений при многих инфекционных заболеваниях: тифе, скарлатине, дифтерии, холере, сапе и др.

1.7.2. Вторичный период

Начало вторичного периода сифилиса знаменуется чрезвычайно разнообразными по своим морфологическим признакам сыпями (вторичными сифилидами). Несмотря на многообразие, все вторичные сифилиды имеют много общих характерных особенностей:

1) В подавляющем большинстве это поверхностные, доброкачественно протекающие, склонные к самопроизвольному обратному развитию элементы; они исключительно быстро исчезают от противосифилитического лечения.

2) Их появление не сопровождается лихорадкой, они высыпают исподволь, отдельными группами на протяжении нескольких недель, поэтому отдельные элементы сыпи находятся в разных стадиях своего развития (эволюционный полиморфизм), нередко отмечается одновременное высыпание различных сифилидов (истинный полиморфизм);

3) Всем им свойственна неостровоспалительная окраска (медно-красная, «ветчинная»);

4) Сифилиды обычно не вызывают никаких местных субъективных ощущении, из-за чего людьми невнимательными могут быть просмотрены;

5) При свежем вторичном сифилисе количество высыпных элементов обычно велико, они симметрично расположены и вне мест раздражений не имеют тенденции к периферическому росту и слиянию; при рецидивах их меньше, расположены они чаще асимметрично, небольшими группами, причем отдельные элементы этих групп нередко образуют причудливые фигуры в виде колец, дуг, гирлянд;

6) При наличии сифилидов классические серологические реакции в крови почти всегда (98 %) положительны.

Помимо кожи и видимых слизистых оболочек, при вторичном сифилисе могут поражаться также внутренние органы, двигательный аппарат и нервная система.

Сифилитическая розеола. Представляет собой пятна бледно-розового цвета, размером с чечевицу, неправильных или округлых очертаний, не возвышающиеся над общим уровнем кожи. При надавливании они временно исчезают, никогда не шелушатся, располагаются чаще раздельно, рассеянно (свежая розеола), преимущественно на боковых поверхностях туловища, животе, спине, реже частично сливаются (сливная розеола). Без лечения обычно каждый элемент держится около 2-3 нед, исчезает бесследно, принимая при этом желтовато-красноватую окраску субъективных ощущений не дает.[3]

Сифилитическая розеола является одним из наиболее частых сифилидов, с которых начинается вторичный период сифилиса, без лечения может неоднократно рецидивировать то в виде крупных сплошных пятен, размером до крупной, монеты, то более или менее замкнутых колец бледно-розового цвета (рецидивная розеола). Обычная локализация розеолы туловище, особенно его боковые поверхности. Имеются и другие разновидности сифилида.

Папулезный сифилид. Наиболее частая сыпь вторичного рецидивного периода сифилиса наблюдается в форме сухих и влажных папул.

Среди сухих папул чаще встречается лентикулярный (чечевицеобразный) сифилид-округлые или овальные папулы величиной с чечевицу, резко отграниченные, плотные на ощупь, слегка возвышающиеся над уровнем окружающей кожи. Папулы высыпают, как правило, в течение 2-3 нед. Количество элементов сыпи и их локализация разнообразны. Нередко они сопутствуют розеолам. Отдельные элементы существуют до 3 мое, субъективных ощущений обычно не вызывают.

Папулезный милиарный сифилид - конусообразные, плотные, бледно-розовой окраски папулы величиной от макового зерня до булавочной головки с маленькой чешуйкой на поверхности; отличаются длительностью существования, даже при лечении исчезают медленнее других сифилидов, оставляя надолго пигментные западающие и напоминающие рубчики пятна.

Себорейные папулы локализуются на участках кожи, богатых сальными железами: на коже лба, в носогубных и подбородочной складках и др. Эти сифилиды нередко имеют неровную сосочковую поверхность, покрыты толстыми, жирными себорейными корками и чешуйками.

Исчезая, папулы постепенно уплощаются, слабо шелушатся и превращаются в коричневатые пятна, которые вскоре также исчезают. Папулы чаше всего высыпают на боковых поверхностях туловища, на груди, животе и на половых органах, при локализации на лбу (по краю волос) поражение носит название “корона Венеры”. В последнее время часто стали отмечаться (как при свежем, так и при рецидивном сифилисе) высыпания папул на ладонях и подошвах.

Пустулезный сифилид - показатель злокачественно протекающего сифилиса, обычно развивается у ослабленных и истощенных людей. Элементы его отличаются склонностью к гнойному расплавлению и изъязвлению с последующим образованием рубца. Иногда пустулезная сыпь достигает крупных размеров и проникает глубоко в толщу кожи, образуя темные круглые корки, после удаления, которых обнаруживаются глубокие язвы с плотными краями, заживающими круглым рубцом, окруженным кольцом пигментации.

Сифилиды слизистых оболочек. Любая из слизистых оболочек может быть поражена, но чаще всего изменения наблюдаются во рту, зеве и гортани в сочетании с сифилидами на коже или, редко, изолированно.

Наиболее практически важны: 1) эритематозная сифилитическая ангина - одно из ранних проявлений болезни; в зеве и на мягком небе появляется резко отграниченная синюшно-красная слегка возвышающаяся эритема; вследствие обилия трепонем на поверхности она очень заразна; 2) папулезная сифилитическая ангина; обычные лентикулярные папулы в зеве и на мягком небе под влиянием влаги (слюны), механических и других раздражений начинают разрастаться, сливаются, поверхность их покрыта то серовато-белым разбухшим и разрыхленным эпителием, то после отпадения его становится эрозивной и даже язвенной. Субъективные ощущения в зависимости от локализации и состояния поверхности папул различны; обычно они беспокоят больных. Папулезная сифилитическая ангина выделяет огромное количество трепонем, в силу чего очень заразна. Редко в настоящее время встречается пустулезная ангина. При локализации сифилидов на слизистой оболочке гортани нередко развивается охриплость голоса и афония.

Из других наружных проявлений вторичного периода практическое значение имеют следующие признаки: пигментный сифилид (лейкодерма) и сифилитическое выпадение волос.

Лейкодерма. Это своеобразное проявление вторичного сифилиса возникает обычно в конце первого полугодия от начала инфекции у не лечившихся больных, чаще у женщин. На боковых поверхностях шеи (реже и на других местах) на фоне Диффузной гиперпигментации кожи развиваются белесоватые, округлых или овальных очертаний пятна различной величины (“ожерелье Венеры”). Сифилитическое выпадение волос. Наблюдается обычно в течение первого года болезни. На голове возникают округло-овальные, величиной с 1-2-копеечную монету плешинки, беспорядочно разбросанные по голове, хорошо заметные у брюнетов и при коротко остриженных волосах. Такие участки облысения могут появляться также на бороде, усах, бровях. Кожа на облысевших участках не изменена. При вторичном сифилисе может наблюдаться и диффузное поредение волос, а также сочетание обеих форм. Сифилитическое выпадение волос носит временный характер, волосы через 2-3 мес снова вырастают, особенно при лечении.

Поражение внутренних органов. При вторичном сифилисе поражение внутренних органов, как правило, клинически не выражено и распознается лишь по данным различных функциональных методов исследования. Наиболее часто в процесс вовлечены печень (острый гепатит), почки, желудок (гастрит). Поражения костей, наблюдаемые изредка при заразном сифилисе, проявляются либо костными болями, усиливающимися в ночное время, либо периоститами и остеопериоститами костей черепа, большеберцовых костей. Возможны также поражения суставов в форме артралгий и гидрартроза. У больных вторичным сифилисом могут наблюдаться асимптомный сифилитический и острый сифилитический менингиты.

Дифференциальный диагноз вторичных сифилидов. Хамелеоноподобная изменчивость сифилидов вторичного периода на коже и слизистых оболочках вызывает большие дифференциально-диагностические трудности.

У некоторых людей, особенно при температурных колебаниях, расширяются поверхностные кожные капилляры, что создает на коже вид розовой сыпи, в петлях которой расположены участки нормальной кожи. Пятна в этих случаях имеют неравномерную величину, сливаются, желтоватого цвета (участки здоровой кожи). При энергичном трении ладонью “мраморная” кожа теряет свой рисунок, в то время как сифилитическая розеола становится более яркой и отчетливо выраженной. В ряде случаев выявить более отчетливо пятнистый сифилид помогает проба с никотиновой кислотой (при даче пациенту 0,1 г никотиновой кислоты сифилитическая розеола становится более яркой).[14]

1.7.3. Третичный период

В большинстве случаев между вторичным и третичным периодами существует скрытая стадия болезни, исчисляемая годами, а в ряде случаев и десятками лет. В этот латентный период тре-понема существует в организме в виде цист и L-форм. Борьба организма с трепонемами идет постоянно и определяет дальнейшее течение заболевания, которое зависит от характера иммунитета. В одних случаях у больных развивается специфическая аллергизация и клиническая картина третичного периода представлена соответствующими проявлениями. В других случаях развитие заболевания идет в противоположном направлении, т. е. к состоянию анергии, и тогда наблюдается другая форма позднего сифилиса - так называемый паренхиматозный, или металюес.

Третичным сифилисом могут поражаться любые органы и ткани, но чаще всего сосудистая и нервная системы, кожа, кости. Трепонем в организме мало, благодаря чему третичные сифилиды кожи малозаразны и не сопровождаются субъективными ощущениями. Третичный период не является обязательным и неизбежным этапом болезни: раннее и энергичное лечение надежно гарантирует от него.

Для развития третичного сифилиса благоприятными факторами являются детский возраст и старость, хронические инфекции (особенно туберкулез), алкоголизм, травмы, отсутствие или недостаточное лечение в прошлом.